(中3)紙芝居の特別授業

2016年11月10日(木)

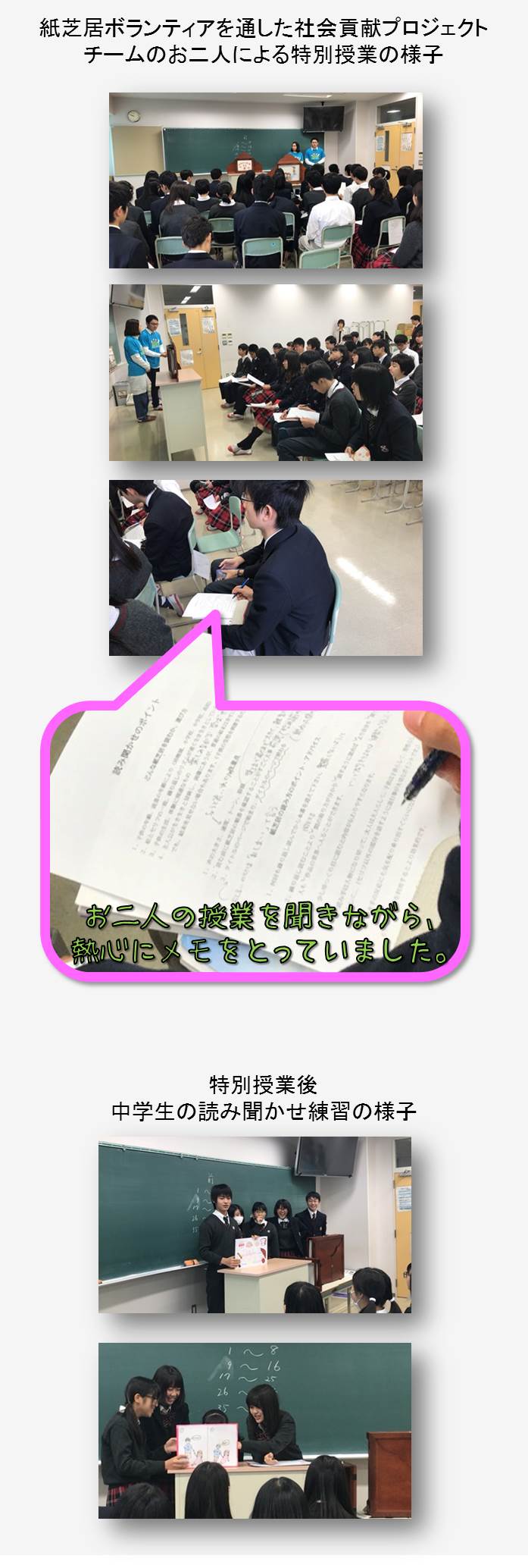

そこで、この日は紙芝居製作や読み聞かせの活動に先進的に取り組んでおられる、摂南大学の「紙芝居ボランティアを通した社会貢献」プロジェクトチームの方々に来校していただき、紙芝居の極意や読み聞かせの流儀をテーマに特別授業を実施していただきました。

特別授業では、紙芝居の歴史や読み聞かせをするときのコツ、注意すべきこと、などを実演を交えながら分かりやすく解説していただきました。生徒たちは、授業を受けながら配布してもらったプリントに一生懸命メモをとっていました。「前説」「後説」についてのお話は、作った紙芝居を読むことだけを考えていた中学生にとってとても新鮮で、強く印象に残ったようです。

授業のあとは、中学生のグループが自作の紙芝居を読み聞かせる練習をする時間が設けられ、教わったばかりの「前説」や「後説」を試みていました。その後、プロジェクトチームの方々から、個々にアドバイスをいただいていました。

【生徒たちの感想】

・対象にあわせて読み方を変えるのはすごいなと思いました。もともとセリフにない言葉をアドリブで言うのは難しいと思います。もっと練習しようと思いました。

・大学生の紙芝居の読み方がとても上手で感動しました。

・1枚の絵なのに、動いているように見えてすごいと思いました。ひとりですべてのキャラを演じるのが上手でした。

・おばあさんの声と牛の声が本物みたいで感動しました。

・紙芝居の完成度が高すぎてびっくりしました。わかりやすかったです。猫がかわいかったです。

・前説と後説をするのを知らなくて、焦りました。園児に質問しても反応してくれなかったらどうしよう・・・めっちゃ緊張するー。

・拍子木たたけてよかったです。

などなど。。。

「紙芝居ボランティアを通した社会貢献」プロジェクトチームの皆さま、お忙しいところご足労いただき本当にありがとうございました。